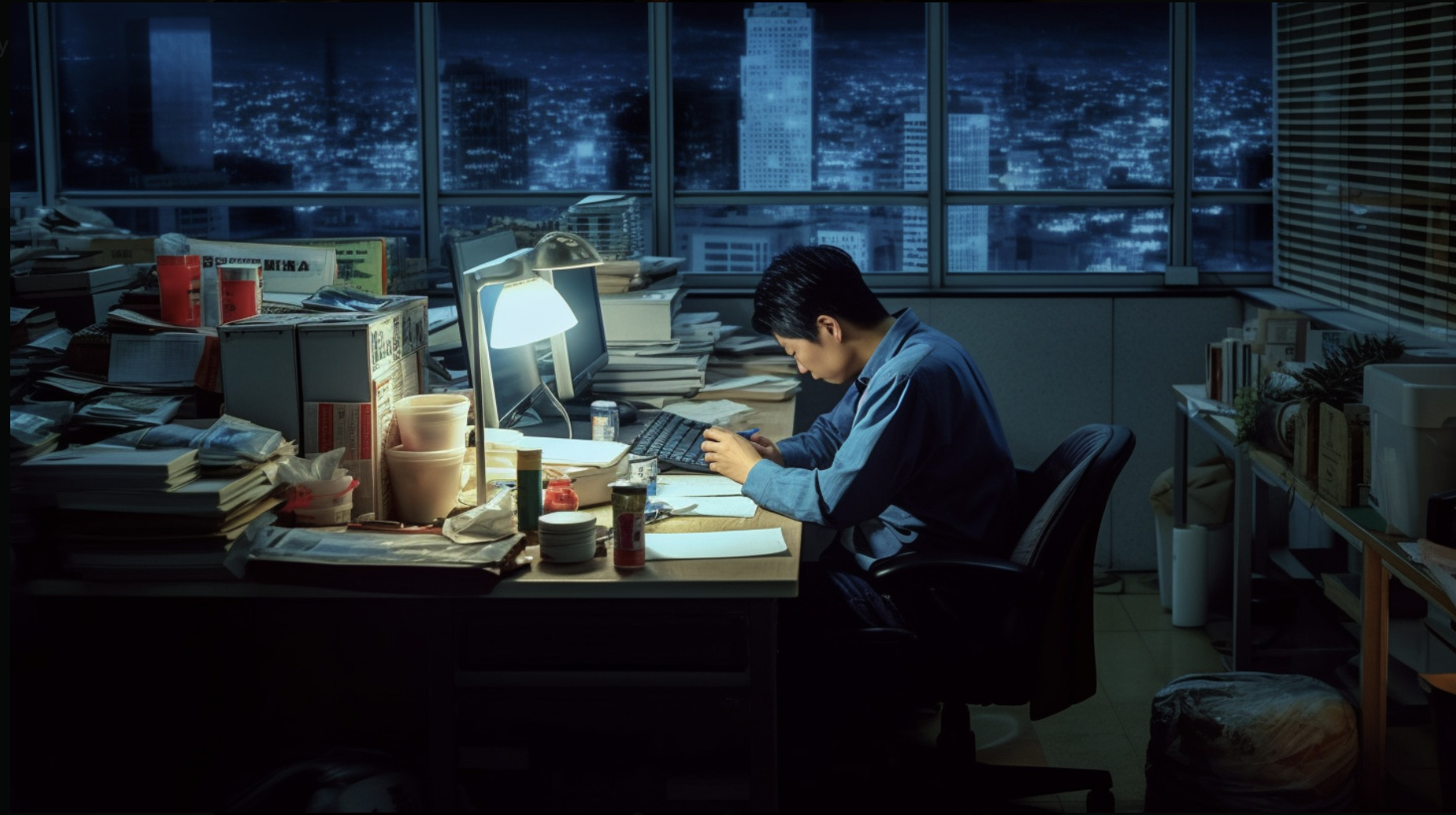

社畜の人ってどんな生活をしているのかな?

社畜と呼ばれる人々の生活は、一般的には週7日、仕事に尽力する時間が大半を占めることが特徴的です。以下に、月曜日から日曜日までの社畜の時間の使い方をタイムテーブルで見てみましょう。

社畜の生活例(Aさんの場合)

5:00 AM – 起床

エネルギッシュに一日が始まる。早起きは三文の得といいますからね。

5:30 AM – 運動

健康的な生活習慣を維持するためのジョギングやジムトレーニング。これにより心身ともに活力を得ます。

6:30 AM – 朝食

バランスの良い食事を摂り、一日の活力を補給。これが一日のエネルギー源です。

7:30 AM – 出勤

準備万端で一日の仕事に備える。まだ誰もいない静かなオフィスで、一日のタスクを整理します。

8:00 AM – 12:00 PM – 仕事

集中力を最大限に引き出し、業務をこなします。効率的で、なおかつ詳細に注意を払うその働きぶりは、まさにプロフェッショナル。

12:00 – 1:00 PM – ランチ

短い休憩時間を利用して、エネルギー補給。時には仕事をしながらランチを取ることも。

1:00 – 6:00 PM – 仕事

午後も精力的に業務をこなします。タスクに独自の優先順位をつけ、能率的に働く姿は見習いたいものです。

6:00 – 8:00 PM – 残業

プロジェクトの期限に追われ、自己犠牲の精神で仕事に打ち込みます。ここからが本番といったところでしょうか。

8:00 – 9:00 PM – 夕食

おそらくオフィスで取ることになる夕食。忙しい一日を振り返りながら、明日に向けて力を蓄えます。

9:00 PM – 12:00 AM – 仕事

その日の残りの時間を使って、次の日のタスクを計画したり、未完了の業務を終えたりします。

12:00 – 5:00 AM – 睡眠

え、働きすぎじゃない?ドン引きなんだけど。

このように、社畜のライフスタイルは確かに過酷な一面がありますが、一方でその精神力、持久力、そして責任感は非常に尊敬に値します。その努力と献身は、多くの人々が自身のキャリアを進める上で学びたいと感じる特質かもしれません。ただし、健康やプライベートの時間を犠牲にすることなく、ワークライフバランスを保つことも忘れてはならない重要な要素であることを覚えておきましょう。

社畜の生活例(システムの保守運用担当Bさんの場合)

2:00 AM – 起床

システム障害の電話で目をさます、今日も一日中頑張るために体を起こす。

2:05 AM – 出勤(在宅)

コンタクトレンズを入れたらすぐにPCを立ち上げ状況を確認。関係各所に連絡を入れ、暫定対応の立案や恒久対応のオプションを検討する準備をする。

6:30 AM – 朝食

プロテインバーを口に咥えながら仕事を続ける。

7:00 AM – ミーティング

役員と部長に報告し今後の対応を相談する。

8:00 AM – 9:00 AM – 出社

オフィスに到着。集中力を最大限に引き出し、業務をこなす。チャットとメールは全無視して障害対応にあたる。

12:00 – 1:00 PM – 仕事

みんなランチに行った後の誰もいないオフィスで一人、仕事を続ける。

1:00 – 4:00 PM – 仕事

午後も集中力を保ちつつ、効率的にタスクをこなす。職場のリーダーとしての役割を果たす。

4:00 – 10:00 PM – 残業

朝2:00から働いているので、実は11:00になった時点で8時間働いており、それ以降は残業なのだ。しかしそれはあくまで2:00に出勤打刻をしたらの話である。8:00に出勤打刻したので、16:00からが残業となる。ちなみに、1日の労働時間の上限は14時間なので16:00の時点で限界突破していることになる。プロジェクトの期限にも追われているので、自己犠牲の精神で仕事に打ち込む。

10:00 PM – 11:00 PM – 帰宅

セキュリティ的にオフィスには夜10時までしかいられないため、帰宅する。移動時間を使って、次の日のタスクを計画したり、未完了の業務を終えたりする。

11:00 PM – 11:30 PM – 食事

スーパーはもう閉まっているのでコンビニ弁当を虚な気持ちで食べる。

11:30 PM – 2:00 AM – 睡眠

よく働いた一日の後の短い休息。明日もまた一日頑張るためのパワーチャージ。

2:00 AM – ♾️ – 仕事

夜間に実行されるJOBの監視や障害対応の結果確認など、また1日が始まる。

え、これ本気で言ってる?人間の生活じゃなくない?

こんな生活じゃ体壊しちゃうよ…。

まとめ

注意点として、これはあくまで一部の人々の極端な例であり、すべての社畜がこのようなスケジュールに従っているわけではありません。また、過度の労働は健康や生活の質に悪影響を及ぼす可能性があるため、休息とリフレッシュの時間を確保することが非常に重要です。

以下の関連記事もぜひ併せてご参照ください。